- �g�b�v�y�[�W

- JA�̃T�[�r�X

- �e��T�[�r�X����̂��m�点

- �g�s�b�N�X

- �g�b�v�y�[�W

- �̌��I�H�Â���

- �g�s�b�N�X

- �g�b�v�y�[�W

- �g�s�b�N�X

- �g�s�b�N�X

������L�b�Y�X�N�[��

�i�`�F�{�s�́A�q�ǂ������ɑ̌���ʂ��Ĕ_�Ƃ�H�̑�����w��ł��炨���Ɓu������L�b�Y�X�N�[���v

���J�Z���܂����B���N���������A�s�N���Ƌ��͂��Ȃ���A�c�A������A���ʕ��̎��n�̌��Ȃǂ�

�J�Â�\�肵�Ă��܂��B

|

|

�C�`�S�@�N���X�}�X�Ɍ����ďo�׃s�[�N

|

||||||

��ĂĐH�ׂāu�Ђ���v�ɐe����

|

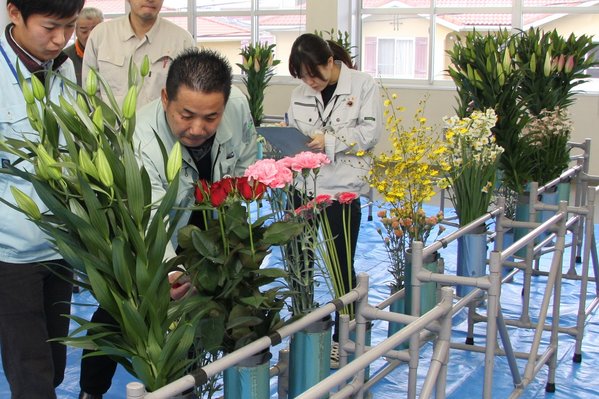

�암�x�X��ԕi�]��

|

�i�`�F�{�s��R�x�X�_�Y���i�]��

|

�̂̔_����g���đ哤�̒E���̌�

|

|||||||||